“Revolver” (1966): A lisergia e a contracultura na gênese de uma obra-prima da música popular no séc. XX

Em ruptura com os paradigmas do pop e influenciados por LSD, cítaras e gurus como Tim Leary e o Maharishi, os Beatles revolucionaram a arte-dos-sons em 1966. Saiba mais como o fabuloso quarteto de Liverpool deixou de ser a boy-band mais bombada dos anos 60 para se alçar ao panteão dos deuses terrenos da música com “Revolver”. Por Eduardo Carli de Moraes.

1966 foi um ano de transformações radicais para os Beatles: alguns anos de estrelato extremado e contínuo tinham servido tanto alquebrar quanto para amadurecer os Fabulous Four de Liverpool. Eles foram ficando cada dia mais enfezados com o frenesi das platéias endoidecidas da Beatlemania, cujo fuzuê e gritaria impediam que a banda conseguisse se ouvir durante os shows. Este fenômeno, frequentemente descrito como “histeria de massas”, parece ter atingido o ponto de saturação naquele ano.

Um tanto cansados dos coros de adolescentes possessas e de hormônios à flor da pele, que se desmanchariam em gritos de altos decibéis mesmo que Paul estivesse apenas tirando meleca do nariz ou John estivesse coçando o saco, os Beatles estavam prestes a se retirar para um refúgio artístico mais plácido.

Cientes de que a sonoridade cada vez mais complexa e arrojada da banda era praticamente irreproduzível ao vivo, ainda mais em meio à ensurdecedora papagaiada dos fãs, eles estavam abandonando os palcos para se dedicar exclusivamente aos experimentos no estúdio, guiados por George Martin e influenciados pela contracultura psicodélica então em voga.

Uma das melhores intérpretes da Beatlemania é Barbara Ehrenreich em seu brilhante Dançando Nas Ruas (Ed. Record, 2010, tradução Júlian Fuks), cujo capítulo 10 é todo dedicado à Rebelião do Rock (pgs. 251 a 271). A autora destaca que a mais famosa das manias históricas relacionadas com a ascensão irresistível do Rock revela a extensão da efervescência coletiva que tomou conta da juventude:

“Os adolescentes fanáticos pelos Beatles de fato silenciavam seus heróis com berros frenéticos. Durante turnê pelos EUA, em nenhum momento o grupo conseguiu se fazer plenamente audível em meio aos gritos, o que fez com que seus integrantes abandonassem o palco em um show de 1966, apenas 2 anos depois de sua primeira aparição no país. (…) Quando se tratava de rock, os jovens não estavam mais dispostos a aceitar a forma convencional de espetáculo, em que grandes quantidades de pessoas devem permanecer sentadas e em silêncio enquanto uns poucos e talentosos tocam.” (EHRENREICH, p. 255)

Períodos turbulentos: a aprovação popular unânime e entusiástica que eles pareciam ter conquistado até então pareceu derrapar um pouco em certas ocasiões, como na desastrosa turnê que fizeram nas Filipinas, um dos capítulos mais patéticos de todo o livro biográfico Beatles Anthology.

Outros dissabores desagradáveis tiveram que ser suportados, como no caso bizarro que foi a organização de várias fogueiras públicas onde discos, pôsteres e fotos dos Beatles eram postos em chamas por organizações cristãs fundamentalistas. Isso porque alguns padres e outros soldadinhos do Senhor tinham ficado revoltados com a impertinente declaração de John Lennon de que a banda significava mais para a juventude britânica do que Jesus Cristo. Os obscurantistas estavam dispostos a reacender as chamas da Inquisição e ali queimar estas estranhas bruxas chamadas Help!, Rubber Soul, A Hard Day’s Night, Please Please Me…

Para o bem da Humanidade, conclamavam os teocratass no Rádio, traga todo seu Lixo Beatle para ser dizimado, irmão! Membros da Klu Klux Klan ameaçavam atacar a banda em algum show (um dos momentos mais engraçados da série documental Beatles Anthology é a entrevista com um desses malucos…). Paranóias envolvendo snipers e terroristas dispostos a apagar os Beatles a tiros atormentavam as mentes de George Martin, Brian Epstein e da gravadora EMI.

Além disso, não é mais com tanta segurança que os Beatles estavam no top of the pops, podendo se considerar sem rivais à altura. À epoca, os Beach Boys, com o clássico instantâneo Pet Sounds, tinham feito uma obra tão magistral a ponto de deixar McCartney inebriado de admiração e assustado com sua nova tarefa – a de tentar superar Wilson.

Já os Rolling Stones e o The Who ganhavam fama e eram novos candidatos ao posto de reis do rock. Sem falar em outras bandas de menor quilate, mas que arquitetavam então maravilhas psicodélicas que entrariam para a história: caso dos Kinks com Face to Face e dos Zombies com Odessey & Oracle. Tudo isso deixava claro para Lennon, McCartney, Harrison e Starr que havia concorrência acirrada nas pessoas de Wilson, Jaggers e Richards, Ray Davies… Ou os Beatles tratavam de continuar a criar música pop cada vez mais perfeita, ou seriam destronados logo por tantos talentos nascentes.

Em pouco tempo, Syd Barett e o Pink Floyd estariam gravando The Piper at The Gates of Dawn no estúdio ao lado daquele onde os Beatles estariam registrando Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band – quer símbolo mais emblemático de um Duelo de Gigantes pelos holofotes do pop?

Em 1966 a banda já parecia ter amadurecido dum modo radical e as músicas de amor bobinhas, falando sobre a vontade de segurar na mãozinha da moça ou dirigir uma caranga por aí alegremente, tinham sido substituídas por temas mais complexos e experimentações mais pesadas.

Se no começo da carreira o rock and roll de Elvis, Chuck Berry, Little Richard e Jerry Lee Lewis pareciam as principais forças propulsoras da música beatle, a partir de 1965 a presença de Bob Dylan começa a assombrar a arte dos Beatles, influenciando-a e modificando-a para sempre. Para além do fato de Dylan ter sido o primeiro cara que deu maconha da boa pros Beatles fumarem.

Os perfeitos arquitetos do pop alegre e divertido agora estavam se levando mais a sério como artistas de vanguarda. Os meninos bonzinhos que toda mamãe gostaria de ter como genros agora estavam fumando maconha, fritando os neurônios com LSD, fugindo dos caminhos fáceis que poderiam ter continuado a trilhar ao somente dar ao público o que ele pedia. A banda de rock mais bem-sucedida da década estava prestes a se tornar algo muito mais colossal do que um mero fenômeno comercial incrível e uma febre cultural de proporções faraônicas.

O disco anterior, Rubber Soul, já apontava para uma expansão dos horizontes artísticos dos Beatles, que pareciam ter ganho a ambição de não ser somente a maior e mais bem-sucedida banda de rock do mundo, mas também a melhor, reconhecida pelos entendidos como criadora de verdadeiras obras de arte. “Norwegian Wood” já apontava para os experimentos com instrumentos excêntricos que se tornaria marca de George Harrison; “Yesterday” já tinha demonstrado a fineza da sensibilidade romântica de McCartney; “You’ve Got To Hide Your Love Away”, de Help!, já dava o primeiro gosto do talento folk dylanesco de Lennon; e “Nowhere Man” já demonstrava que os “temas” de canções estavam com um leque mais aberto, com uma ironia mais cáustica e com uma crítica social mais afiada.

https://www.youtube.com/watch?v=HuS5NuXRb5Y

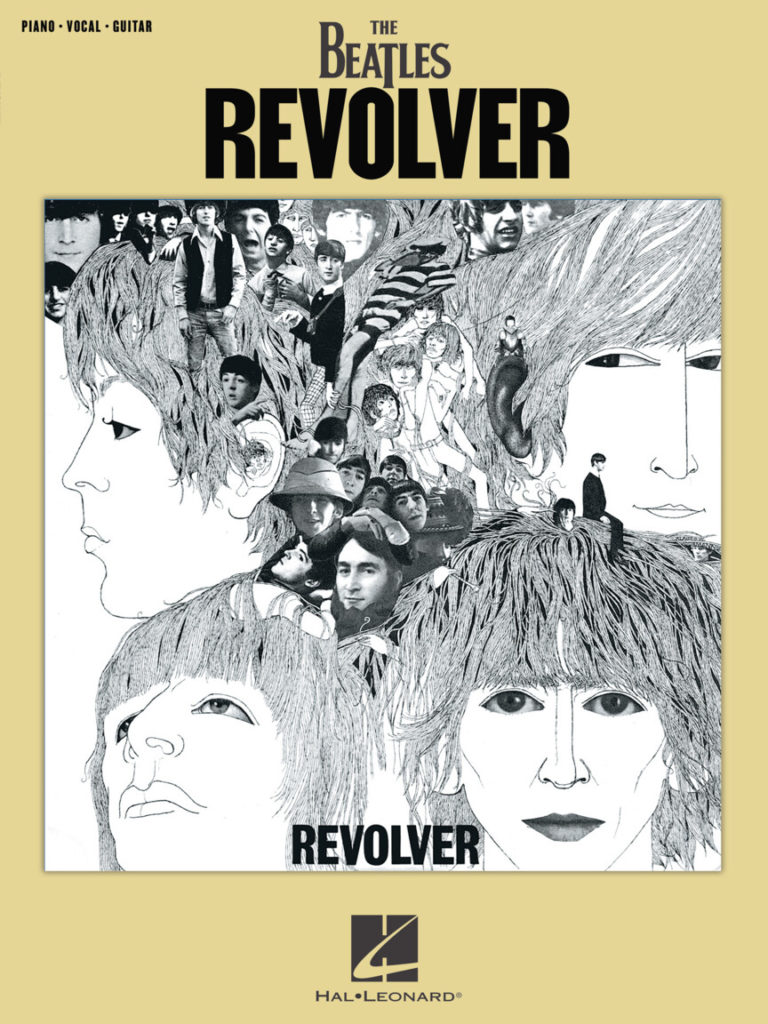

Em Revolver, disco da prolífica e genial fase psicodélica dos Fab Four, a banda transborda de auto-confiança, criatividade e vontade de experimentar novos formatos musicais ao invés de repetir a mesma fórmula de sucesso que já havia dado tão certo.

“Paul McCartney incentivando os Beatles a fazerem pequenos trechos superspostos, inspirados em John Cage e Stockhausen. John Lennon querendo soar como o dalai-lama no alto do Himalaia ao cantar letras inspiradas no Livro Tibetano dos Mortos. O dedo oriental de George Harrison em uma canção sem mudanças de acordes. A bateria frouxa de Ringo Starr, mais tarde ressuscistada por moderninhos como Beck (“New Pollution”) e Chemical Brothers (“Setting Sun”). O produtor George Martin obrigando funcionários dos estúdios Abbey Road a sincronizarem gravadores em colagens aleatórias de som. O técnico Ken Townshend inventando os vocais ADT (Artifical Double Tracking) e o engenheiro de som Geoff Emerick metendo a voz de Lennon numa caixa Leslie dentro de um órgão Hammond. E isso tudo no primeiro dia de gravação do sétimo disco dos Beatles, para uma única canção. A música era “Tomorrow Never Knows”, mas ali, no início do álbum, o grupo assinalava a faixa como o começo de uma nova fase, batizando-a sem modésita ‘Mark 1’.” – ALEXANDRE MATIAS, na Revista Showbizz.

Os interesses dos Beatles agora pareciam ser o LSD e toda a Experiência Psicodélica dos anos 60; as religiões da Índia, os instrumentos excêntricos (como as cítaras) e uma espiritualidade que se voltava muito mais para o mundo oriental do que para o ocidental; um radicalismo musical que deixava claro que os Beatles estavam de vez no caminho da Arte, deixando para trás o Comércio.

A temática começou a variar mais: havia uma música de protesto contra os excessos do sistema de impostos inglês (“Taxman”), explorações de estados de consciência oníricos e sonambúlicos (“I’m Only Sleeping”), viagens musicais a reinos hindus (“Love You To”) e até mesmo uma tentativa de reprodução sônica de uma trip de ácido saturada de misticismo religioso (“Tomorrow Never Knows”).

O que não impedia que houvesse pop perfeito e divertido, em canções sobre dizer alegres bons-dias aos raios de sol (“Good day Sunshine”), sobre viver debaixo das águas em submarinos amarelos (“Yellow Submarine”) e, claro, sobre tomar drogas (“Dr Robert”, o “médico” que tinha medicinas que eram o maior barato, meu…), e “Got To Get You Into My Life”, que apesar das aparências é uma canção de amor à maconha e não a uma garota!).

Mesmo nas músicas de amor, Revolver, ao invés de ser a simplista celebração alegre de um amor adolescente e ingênuo, como era comum no início da carreira dos Beatles, é uma exploração da solidão (“Eleanor Rigby” e “For No One”) ou de uma suavidade singela tocante (“Here, There and Everywhere”). Pérolas que, como diz o Matias, “transformam McCartney em um jovem Schubert, compondo pequenas sinfonias em vez de baladas de amor”.

https://www.youtube.com/watch?v=cAlmqVmszaUhttps://www.youtube.com/watch?v=Mrmm7Bk8rMM

Decidir qual o melhor disco dos Beatles é a tarefa das mais ingratas, decerto – um beatlemaníaco legítimo sente-se como uma mãe que precisa dizer qual filho ama mais e simplesmente não consegue se decidir – mais ou menos como Meryl Streep em A Escolha de Sofia.… Mas, se fosse preciso escolher, eu ficaria com Revolver – e que me perdoem os que preferem Sgt. Peppers, Abbey Road, Rubber Soul, White Album ou algum outro.

Que Sgt. Peppers tenha causado um impacto maior no cenário cultural é quase indubitável – como diz o Newman, “pessoas contam histórias sobre ouvir Sgt. Peppers pela primeira vez que parecem mais descrições de epifanias religiosas, mas quase não há histórias similares sobre Revolver” (pg. 8).

Concordo plenamente com Clinton Heylin: “Que Pepper seja digno de tanto louvor, é algo que aprendi a aceitar; que seja chamado de melhor álbum de todos os tempos, francamente ainda acho risível”. Eu não chegaria ao extremo de dizer risível, mas acho que Sgt. Peppers só teria condições de competir com Revolver se nele estivessem “Strawberry Fields Forever” e “Penny Lane” no lugar de musiquinhas de segunda linha como “For the Benefit of Mr. Kite!” e “Good Morning Good Morning”.

Já Revolver não tem uma única música que seja menos que uma obra-prima – e foi o disco que primeiro quebrou todas as barreiras e cânones, que expandiu o horizonte beatle até dimensões antes impensadas e mudou nossa concepção de música pop para sempre. Revolver, dentre os discos dos Beatles, é um dos que envelheceu melhor, como um bom vinho, permanecendo hoje uma obra-prima impecável e de um vigor que sobrevive aos mais de 50 anos de seu lançamento.

Vale frisar ainda que as 14 faixas de Revolver são de um brilhantismo ímpar, constituindo um álbum heteróclito, híbrido e aventureiro, mas também os singles daquelas sessões de gravação que não entraram no LP são dignos de nota: “Paperback Writer” e “Rain”, para além de sua musicalidade fascinante e dos novos rumos que imprimem à criação estética dos Beatles, também geraram alguns dos melhores produtos audiovisuais dos primórdios de uma forma-de-arte então nascente, o videoclipe.

Os Beatles, muito antes da invenção da MTV, não apenas se aventuraram no cinema em vários filmes de Richard Lester, como também nos legaram estes clipes brilhantes, ainda hoje exemplos de uma sinergia entre linguagens artísticas poucas vezes igualada por bandas posteriores.

https://www.youtube.com/watch?v=khoPQvqNmaghttps://www.youtube.com/watch?v=yYvkICbTZIQhttps://www.youtube.com/watch?v=cK5G8fPmWeA

Publicado em: 13/08/21

De autoria: Eduardo Carli de Moraes